「中学受験は4年生から準備を始めないと手遅れ」

「いや、5年生からでも十分間に合う」

情報があふれる中、5年生から受検を決意したわが家にとって、この問題は切実です。

娘は5年生の4月から進学塾に入り、公立中高一貫校の適性検査対策を始めました。

ところが、ある日行きつけの美容室で耳にした話に、私の心は大きく揺さぶられました。

この記事では、

- 5年生から中学受験は遅いのか?

- 実際に合否を分けた先輩事例

- 公立中高一貫校受検に必要な準備と心構え

を整理し、同じように悩む保護者の方へのヒントにまとめます。

美容室で聞いた「先輩受験生の現実」

美容室のオーナーさんは、かつて娘さんを公立中高一貫校の受検に挑戦させた経験を持つ方でした。

偶然にも、うちの娘と同じ塾・同じ志望校。

ところが、話を聞いて衝撃を受けました。

- 小2から塾に通い始め、基礎固めも十分

- 勉強が好きで意欲的

- それでも「不合格」

正直、「そこまで準備していても落ちるのか」と天地がひっくり返る思いでした。

わが子は5年生からのスタート。

「遅いのではないか」「そもそも挑戦する価値はあるのか」不安が押し寄せました。

【公立中高一貫校の受検 】そもそもどんな試験か

まず前提として、公立中高一貫校の入試は私立中学と大きく異なります。

- 適性検査型で、知識暗記より「考える力」「表現力」を重視

- 小学校の学習指導要領の範囲内から出題

- 高得点を狙うには「応用力」「論理的思考」「文章表現」が不可欠

つまり、「早く塾に入れば合格できる」という単純な話ではなく、長期的に培った地頭力+表現力の総合勝負なのです。

受検準備はいつ始めるのがベスト?

よく言われるのは「小4から」。

確かに、時間的な余裕を持ち、基礎をじっくり積み上げられるのは理想です。

一方で、オーナーさんの娘さんのように「小2から塾に通っていても不合格」になる場合もある。

つまり、早ければ有利というわけではないことが分かります。

むしろ大切なのは

- 基礎学力がしっかりしているか

- 思考力や表現力を日常的に鍛えているか

- 本人の意欲がどこまで続くか

この3つが揃っていれば、5年生からでも十分に伸びる可能性があります。

わが子の場合 5年生スタートの現実

娘は小学校の成績は優秀でしたが、塾に入った当初はスピードに追いつくのが精一杯でした。

「2年生から通っている子には到底かなわない」と思った時期もあります。

けれども、進学塾のカリキュラムは「基礎学力の上に応用を積む」設計になっています。

入塾テストでレベルを把握し、個々に必要な学習を組み込む。

最初は差を痛感しましたが、少しずつ解き方や考え方に慣れることで、娘の学力も形になり始めました。

【追記】実例:入塾10か月後の成績推移

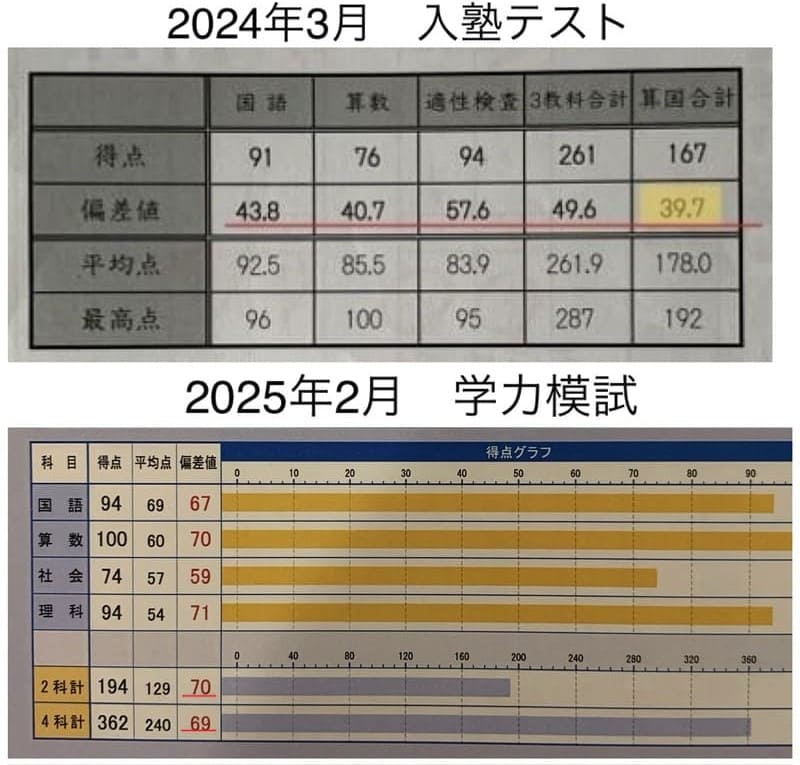

ここからは、この記事を書いた時点からその後の偏差値の変化について追記します。

実際に、娘の成績推移を公開します。

- 入塾直後(小5春期講習模試):偏差値39.7(国・算)

- 入塾4か月後(夏期講習模試):偏差値63(国・算)

- 入塾10か月後(小6直前模試):偏差値70(国・算)、4科69

わずか10か月で、偏差値30以上の伸びを記録しました。

これは「本人が本気になった時の伸びしろ」を示す具体例です。

逆に言えば、低学年から長く塾に通っても、意欲ややり方を誤れば伸びない可能性もあるのです。

中学受験は「親の焦り」ではなく「子どもの覚悟」

美容室での体験談に一時は気持ちが揺らぎましたが、最終的に学んだのは、受験は親ではなく子ども自身が取り組むものだということ。

親の役割は

- 学習環境を整える

- 情報に振り回されすぎない

- 気持ちが折れそうなときに支える

羅針盤のように「方向」を示すことはできても、実際に進むのは子ども自身です。

娘が「この学校に行きたい」と言っている限り、親としてできるのは信じて伴走することだと気づきました。

【まとめ】5年生からでもまだ間に合う

- 公立中高一貫校の適性検査は、暗記ではなく「思考力・表現力」の勝負

- 低学年からの塾通いが必ずしも成功につながるわけではない

- 本人のやる気と、短期間でも正しい方法で積み上げる工夫があれば伸びしろは大きい

わが子の偏差値推移は「39.7 → 70」という具体例を示しました。

これは、「5年生からでも間に合う」ことの証拠でもあります。

もちろん勝負はこれから。

6年生の1年間をどう過ごすかで結果は大きく変わります。

同じように「スタートが遅かったかも」と不安を抱えるご家庭にとって、この記事が少しでも背中を押すきっかけになれば幸いです。

そして、子どもたちが「自分の力で挑戦した」と胸を張れる未来を迎えられるよう、親としてしっかり支えていきたいと思います。

コメント