中学受験では「国語=読解力」と思われがちですが、実はその土台となるのが 語彙力 です。

漢字を単体で覚えるだけでは記憶に残りにくく、適性検査のような記述式問題では力を発揮できません。

そこで今回は、わが家の娘が通う塾の国語授業で体験した 熟語を使った語彙強化法 を紹介します。

さらに、授業を家庭学習につなげる工夫や、直近の学力テストへの取り組みについても整理しました。

オンライン授業から通塾へ 環境が変わると学習も変わる

5年生になると委員会活動や部活が忙しく、下校時間が遅くなるため、しばらくはオンライン授業を続けていました。

しかし、塾の先生から「やはり教室で直接学ぶ方がサポートしやすい」と勧められ、家族で話し合いのうえ、通塾に切り替えることに。

地方では交通手段が限られ、バスを逃すと3時間待ちという現実もあります。

そこで、部活動を一部調整したり、私自身の仕事をフレックスにするなど、家庭全体で「受験モードの時間管理」へ移行しました。

👉 中学受験は 子どもだけの挑戦ではなく、家庭全体の協力体制づくり が不可欠だと改めて実感しました。

漢字を熟語で覚える 語彙力を飛躍的に増やす授業

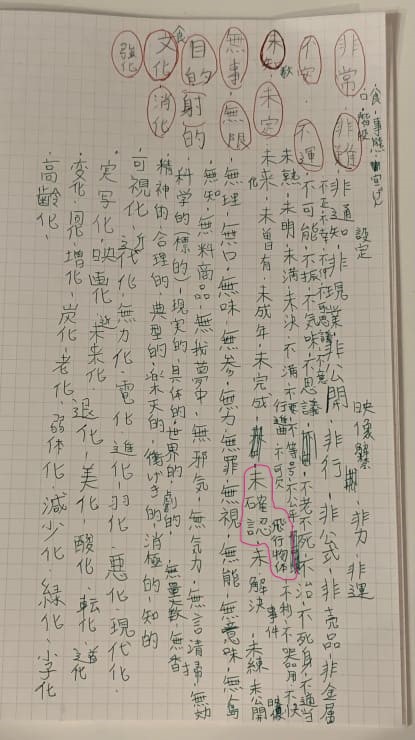

この日の国語の授業は「熟語を使った語彙力強化」。

テーマは「非・不・無・的・化」を使い、思いつく限り熟語を書き出すという内容でした。

- 二字熟語から七字熟語まで幅広く出てくる

- 子ども同士で発想を広げ合える

- 自分の生活や興味と結びついた言葉も出てくる

娘はなんと「未確認飛行物体」という七字熟語(?)を書き出し、クラスの笑いを誘ったとか。

単なる遊びに見えても、熟語を作る=言葉を組み合わせる力を育てる訓練 です。

適性検査の記述では、自分の考えを「正確な言葉で説明する力」が必要になるため、こうした練習は非常に効果的です。

語彙の引き出しは日常から広がる

娘が「未確認飛行物体」と書けたのは、直前に一緒に観ていたテレビ番組がヒントになったからでした。

つまり、日常生活で得た知識や言葉が、そのまま学びに直結する ということです。

- ニュース → 社会科や国語の背景知識に

- バラエティやドキュメンタリー → 言葉の使い方の幅を広げる

- 家庭での会話 → 表現の引き出しを増やす

受験勉強というと「机に向かう時間」ばかりが注目されがちですが、実は家庭や生活の中にこそ「言葉を育てるチャンス」があります。

学力テストに向けて 語彙力は解答スピードにも影響する

週末には学力テストが控えていました。

先月のテストでは「問題文を読み違える」「焦って本文を飛ばす」といったミスが多発。

原因を一緒に分析した結果、語彙不足から正しく読めない → 時間をロスする という悪循環があることがわかりました。

塾では、90点未満は再テストというルールがあり、その再テストでは制限時間がさらに短縮されます。

つまり、「語彙力=理解のスピード=制限時間内で解き切る力」なのです。

👉 語彙を増やすことは、単なる暗記以上に 受験本番での処理スピードを高めるトレーニング になると言えます。

家庭でできる語彙力強化の工夫

塾の授業を受けっぱなしにせず、家庭で次のような工夫を取り入れると効果が倍増します。

- 熟語ノートを作る

授業で出た熟語や日常で見聞きした言葉を書き留め、意味を調べる。 - 日常会話に活用する

「今日はどんな熟語を覚えた?」と会話で確認。覚えた語彙を使う場面を作る。 - 読書やニュースとリンクさせる

物語や時事問題に出てきた語彙を、授業で習った漢字や熟語と結びつける。

こうした積み重ねは、適性検査の作文や記述問題で「自分の考えを言葉にする力」へと直結します。

まとめ

受験勉強は語彙力の積み重ね

今回の塾授業からの学びは、

- 漢字を熟語として覚えることで語彙力が飛躍的に伸びる

- 語彙力は読解スピードや記述力の土台になる

- 日常生活や会話も語彙の引き出しになる

という3点です。

中学受験は「知識量」ではなく「知識をどう使えるか」が問われます。

語彙力を増やすことは、まさにその第一歩。

家庭でも塾でも、日々の小さな積み重ねを通して、受験に必要な 言葉の力 を一緒に育てていきたいと思います。

コメント